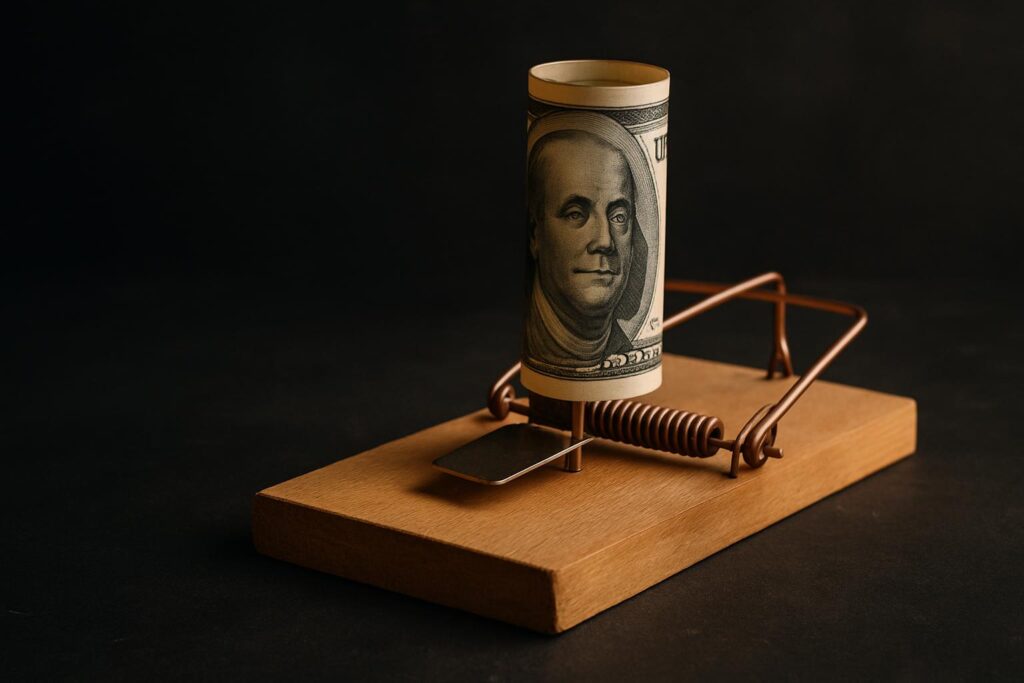

「とりあえず会社を作ろう」と考えているあなた、ちょっと待ってください。

実は安易な会社設立で年間数十万円の維持費に苦しんだり、複雑な経理処理に追われて本業に集中できなくなったりする人が後を絶ちません。

この記事では、会社設立前に絶対に知っておくべき7つの罠と、それを回避する正しい進め方を具体的に解説します。

読み終える頃には、あなたが本当に今会社を設立すべきかどうかの判断ができ、もし設立するなら失敗しない方法がわかります。

「とりあえず会社を作る」その前に知っておきたい現実

なぜ安易な会社設立で後悔する人が多いのか

近年、起業ブームや副業解禁の影響で「とりあえず会社を作ろう」と考える人が急増しています。

しかし、実際に会社を設立した人の多くが「こんなはずじゃなかった」と後悔しているのも事実です。

会社設立に関する後悔の主な理由は、設立前の準備不足と現実的な理解の欠如にあります。

多くの人は会社設立の華やかなイメージばかりに目を向け、実際の負担や責任について十分に検討していません。

| 後悔する理由 | 具体的な内容 | 影響度 |

|---|---|---|

| 維持費用の負担 | 年間最低7万円の法人住民税均等割、社会保険料など | 高 |

| 複雑な事務作業 | 決算申告、各種届出、帳簿作成など | 中 |

| 資金繰りの困難 | 売上が不安定でも固定費は発生し続ける | 高 |

| 廃業手続きの煩雑さ | 解散・清算手続きに数ヶ月から1年以上かかる場合も | 中 |

特に個人事業主として活動していた人が法人化を検討する際、個人事業主時代の自由度の高さと比較して、会社経営の制約の多さに驚くケースが多発しています。

例えば、会社のお金を自由に使えない、赤字でも税金が発生する、社会保険への強制加入など、想定外の制約が次々と現れます。

また、インターネット上の情報や知人の成功体験だけを参考にして「簡単に儲かる」「節税効果が高い」といった甘い期待を抱いたまま設立に踏み切る人も少なくありません。

しかし、実際の会社経営は想像以上に複雑で、継続的な努力と専門知識が必要になります。

会社設立はゴールではなく険しい道のりのスタート

多くの人が勘違いしているのは、会社設立をゴールとして捉えてしまうことです。

実際には、会社設立は長い事業運営の旅路における出発点に過ぎません。

会社を設立した瞬間から、経営者としての責任が始まります。

売上を上げ続ける責任、従業員を雇用した場合の給与支払い責任、取引先との契約履行責任、そして株主に対する責任など、個人事業主時代とは比較にならない重い責任を背負うことになります。

設立後に待ち受ける現実的な課題

会社設立後に直面する具体的な課題を理解しておくことは極めて重要です。

| 期間 | 主な課題 | 対応の難易度 |

|---|---|---|

| 設立直後(1-3ヶ月) | 各種届出の提出、銀行口座開設、経理システム構築 | 中 |

| 事業開始期(3-12ヶ月) | 顧客獲得、売上確保、キャッシュフロー管理 | 高 |

| 安定期(1-3年) | 事業拡大、人材確保、競合対策 | 高 |

| 成長期(3年以降) | 組織運営、資金調達、事業承継検討 | 最高 |

特に最初の1年間は「死の谷」と呼ばれる期間で、多くの新設法人がこの期間に資金繰りに行き詰まり、事業継続を断念せざるを得なくなります。

設立費用や初期投資に加えて、売上が安定しない中でも毎月発生する固定費(役員報酬、社会保険料、家賃など)が経営を圧迫します。

また、会社として信用を得るまでには時間がかかります。

新設法人は金融機関からの融資を受けにくく、大手企業との取引も制限されることが多いため、個人事業主時代よりも営業活動が困難になる場合もあります。

成功する経営者が共通して持つ覚悟

長期的に成功している経営者は、会社設立前から明確な事業ビジョンと強い覚悟を持っています。

単なる節税目的や「なんとなくカッコいいから」という理由で会社を作った場合、99%の確率で失敗するというのが専門家の共通認識です。

成功する経営者は以下の要素を兼ね備えています。

- 明確な事業目的と収益モデルの構築

- 最低3年分の事業資金の確保

- 専門知識の継続的な学習意欲

- 困難な状況でも事業を継続する強い意志

- 適切な専門家とのネットワーク構築

これらの準備なしに「とりあえず」で会社を設立することは、準備不足で山登りに挑むようなものです。

途中で遭難する可能性が極めて高く、最悪の場合、個人の信用情報にも影響を与える可能性があります。

知らないと確実に損する!会社設立に潜む7つの罠

「会社を作るのは簡単」「起業ブーム」といった言葉に踊らされ、安易に法人設立を決断する人が増えています。

しかし、会社設立には多くの落とし穴が潜んでおり、事前に知っておかなければ後で大きな後悔をすることになります。

ここでは、実際に会社を設立した後に「こんなはずではなかった」と嘆く経営者が陥りがちな7つの罠について、具体的な数字や事例を交えながら詳しく解説します。

罠1 設立費用だけじゃない!赤字でも毎年かかる高額な維持費

多くの人が会社設立時の費用(株式会社で約25万円、合同会社で約10万円)にばかり注目しがちですが、会社設立後の維持費用こそが本当の負担となります。

法人として事業を継続する限り、売上や利益に関係なく以下のような費用が毎年発生します。

| 維持費の種類 | 年間費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 法人住民税(均等割) | 7万円~ | 赤字でも必ず発生 |

| 税理士報酬 | 20万円~40万円 | 自社で対応する場合は不要 |

| 社会保険料(会社負担分) | 役員報酬の約15% | 役員1名でも強制加入 |

| 会計ソフト | 2万円~10万円 | 法人向けは個人向けより高額 |

例えば、役員報酬を月20万円に設定した場合、社会保険料の会社負担分だけで年間約36万円が必要になります。

これに法人住民税や税理士報酬を合わせると、年間70万円~100万円程度の維持費が発生することになります。

罠2 「自分のお金」が自由に使えなくなる役員報酬のルール

個人事業主の場合、事業で得た利益は基本的に自由に使うことができます。

しかし、法人の場合は会社のお金と個人のお金が明確に分離され、社長であっても会社のお金を自由に使うことはできません。

役員報酬に関する主な制約は以下の通りです。

役員報酬の変更制限

役員報酬は原則として事業年度の開始から3か月以内に決定し、その後1年間は変更できません。

業績が悪化したからといって、途中で報酬を下げることは税務上認められていません。

賞与の支給制限

役員に対する賞与は、事前に税務署に届け出た場合を除き、経費として認められません。

つまり、年末に「今年は頑張ったから自分にボーナスを出そう」といった柔軟な対応はできないのです。

経費精算の厳格化

個人事業主であれば比較的柔軟に処理できていた経費も、法人では領収書の管理や用途の明確化がより厳しく求められます。

プライベートと事業の境界線も、より明確に分ける必要があります。

罠3 負担増は避けられない!社会保険の強制加入義務

法人を設立すると、役員が1人であっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務となります。

これは個人事業主との大きな違いの一つです。

社会保険料の負担構造

社会保険料は従業員と会社が折半して負担します。

つまり、役員報酬から控除される保険料と同額を、会社も負担しなければなりません。

| 月額報酬 | 個人負担 | 会社負担 | 合計負担 |

|---|---|---|---|

| 20万円 | 約3万円 | 約3万円 | 約6万円 |

| 30万円 | 約4.5万円 | 約4.5万円 | 約9万円 |

| 40万円 | 約6万円 | 約6万円 | 約12万円 |

個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金の負担で済むため、法人化により社会保険料の負担が大幅に増加することになります。

罠4 利益がなくても支払う法人住民税の均等割という存在

個人事業主の場合、赤字であれば所得税も住民税も発生しません。

しかし、法人の場合は赤字であっても法人住民税の均等割を支払う義務があります。

均等割の金額

法人住民税の均等割は、資本金や従業員数によって決まります。

| 資本金等の額 | 従業員数 | 年額 |

|---|---|---|

| 1,000万円以下 | 50人以下 | 7万円 |

| 1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 18万円 |

| 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 29万円 |

つまり、最も規模の小さな法人であっても、年間7万円の税金を必ず支払わなければなりません。

事業が軌道に乗るまでの期間が長引けば、この負担が経営を圧迫することになります。

罠5 想像以上に複雑な経理処理と年に一度の決算申告

個人事業主の確定申告と比較して、法人の決算申告は格段に複雑になります。

多くの新米経営者が、決算申告の複雑さと専門知識の必要性に驚くことになります。

法人特有の会計処理

法人では以下のような個人事業主にはない会計処理が必要になります。

- 資本金や利益剰余金の管理

- 役員報酬と役員借入金の区別

- 消費税の課税事業者判定(資本金1,000万円以上は初年度から課税)

- 法人税、住民税、事業税の複雑な計算

- 源泉徴収税額の計算と納付

決算申告書類の複雑さ

法人税申告書は、個人の確定申告書と比べて遥かに複雑で、専門知識なしに作成するのは現実的ではありません。

税理士に依頼した場合の費用相場は年間20万円~40万円程度となります。

罠6 簡単に「辞めた」は通用しない!廃業手続きの煩雑さと費用

個人事業主であれば、廃業届を提出するだけで事業を終了できます。

しかし、法人の場合は解散・清算という複雑な手続きが必要で、相当な時間と費用がかかります。

法人解散の手続きと費用

| 手続き項目 | 費用 | 備考 |

|---|---|---|

| 解散登記 | 3万円 | 登録免許税 |

| 清算結了登記 | 2,000円 | 登録免許税 |

| 官報公告 | 約4万円 | 債権者保護手続き |

| 税理士費用 | 10万円~30万円 | 解散確定申告など |

清算期間中の負担

解散決議から清算結了まで通常2~3か月かかり、この期間中も法人住民税の均等割や各種届出義務が継続します。

また、残余財産がある場合は、株主への分配時にみなし配当として所得税が課税される可能性もあります。

罠7 そのタイミングは間違い?法人化で逆に損をするケース

「法人化すれば節税になる」という情報に踊らされ、適切なタイミングを見誤って法人化し、結果的に税負担が増加してしまうケースが少なくありません。

法人化で損をする典型的なパターン

年間所得が500万円以下の場合、個人事業主の方が税負担が軽いことが多いのです。

以下のようなケースでは、法人化により税負担が増加します。

- 年間所得が300万円程度で法人化した場合

- 消費税の免税事業者だったが、資本金1,000万円以上で設立した場合

- 扶養家族が多く、個人事業主時代の所得控除が大きかった場合

- 青色申告特別控除65万円の恩恵を十分に受けられていた場合

適切な法人化タイミングの目安

一般的に、以下の条件が揃った時が法人化の適切なタイミングとされています。

| 検討要素 | 法人化の目安 | 理由 |

|---|---|---|

| 年間所得 | 700万円以上 | 税率差によるメリット |

| 売上高 | 1,000万円超 | 消費税の課税事業者 |

| 事業の安定性 | 3年以上継続 | 維持費を考慮した判断 |

| 将来の展望 | 従業員採用予定あり | 信用力向上の必要性 |

これらの条件を満たさない段階での法人化は、税負担の増加や煩雑な手続きに見合うメリットを得られない可能性が高くなります。

7つの罠を回避する!失敗しない会社設立の正しい進め方

会社設立で失敗しないためには、事前の準備と正しい手順が欠かせません。

ここでは、先ほど解説した7つの罠を回避しながら、確実に成功へと導く5つのステップをご紹介します。

ステップ1 なぜ会社を作るのか?目的と事業計画を明確にする

会社設立の第一歩は、明確な目的と具体的な事業計画の策定です。

「なんとなく会社にした方が良さそう」という曖昧な理由では、後に大きな後悔を招く可能性があります。

設立目的を明確にする重要なポイント

| 検討項目 | 具体的な内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 事業の将来性 | 5年後、10年後の売上目標と市場規模 | 過度に楽観的な予測は禁物 |

| 資金調達の必要性 | 銀行融資や投資家からの出資予定 | 個人事業主でも調達可能な場合あり |

| 取引先の要求 | 法人格が必要な契約や取引の有無 | 実際の契約書面で確認が必要 |

| 節税効果 | 年間売上と利益の見込み額 | 売上1000万円未満では効果薄 |

特に重要なのは、数値に基づいた現実的な事業計画の作成です。

売上予測、必要経費、人件費、設備投資などを具体的に算出し、法人化によるメリットが維持費を上回ることを確認しましょう。

事業計画書に盛り込むべき要素

- 事業概要と市場分析

- 競合他社との差別化ポイント

- 3年間の売上・利益計画

- 資金繰り計画と資金調達方法

- 組織体制と人員計画

- リスク分析と対応策

ステップ2 個人事業主と徹底比較!法人化すべきベストなタイミングとは

会社設立のタイミングを間違えると、無駄な費用を支払い続けることになります。

個人事業主と法人の特徴を詳細に比較し、最適な法人化時期を見極めましょう。

個人事業主と法人の詳細比較表

| 比較項目 | 個人事業主 | 法人 |

|---|---|---|

| 開業・設立費用 | 無料(開業届のみ) | 20万円~40万円 |

| 年間維持費 | 0円 | 最低7万円~15万円 |

| 所得税率 | 5%~45%(累進課税) | 15%~23.2%(法人税等) |

| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金(強制加入) |

| 経費計上の幅 | 事業に関連する支出のみ | より広範囲な経費計上が可能 |

| 赤字の繰越 | 3年間 | 10年間 |

法人化すべき具体的な目安

年間利益が500万円を超える場合、法人化による節税効果が顕著に現れます。

ただし、以下の条件も総合的に判断する必要があります。

- 継続的に利益が見込める事業基盤の確立

- 取引先からの法人化要請

- 従業員の雇用予定

- 銀行融資や補助金申請の必要性

- 事業拡大に向けた投資計画

逆に、年間利益が300万円以下の場合は、法人化による負担の方が大きくなる可能性が高いため、個人事業主としての継続を検討しましょう。

ステップ3 株式会社か合同会社か?あなたに最適な会社形態の選び方

会社形態の選択は、事業内容や将来の計画によって決まります。

株式会社と合同会社の特徴を理解し、最適な選択を行いましょう。

株式会社と合同会社の比較表

| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |

|---|---|---|

| 設立費用 | 約25万円 | 約10万円 |

| 定款認証 | 必要(公証人による認証) | 不要 |

| 役員任期 | 最長10年 | 無期限 |

| 決算公告義務 | あり | なし |

| 知名度・信用度 | 高い | やや低い |

| 投資家からの資金調達 | 株式発行により容易 | 困難 |

| 経営の柔軟性 | 会社法による制約あり | 定款で自由に設計可能 |

株式会社を選ぶべき場合

- 将来的に株式上場を目指している

- 投資家から資金調達を予定している

- 大手企業との取引が中心である

- 社会的信用度を重視する業種(金融、不動産等)

- 従業員数が多く、組織的な経営が必要

合同会社を選ぶべき場合

- 設立費用を抑えたい

- 少数の出資者で経営する予定

- 利益配分を出資比率に関係なく決めたい

- 経営の意思決定を迅速に行いたい

- 決算公告などの義務を避けたい

ステップ4 資本金はいくらにする?決め方のポイントと注意点

資本金の設定は、会社の信用度や税負担に大きく影響します。

事業規模と将来計画に応じた適切な資本金を設定することが重要です。

資本金額別のメリット・デメリット

| 資本金額 | メリット | デメリット | 適用される制度 |

|---|---|---|---|

| 1円~99万円 | 設立時の負担が軽い | 信用度が低い、許認可取得困難 | 特になし |

| 100万円~999万円 | 適度な信用度、消費税免税 | 一部の許認可で不足 | 消費税2年間免税 |

| 1000万円以上 | 高い信用度、許認可要件クリア | 消費税初年度から課税 | 消費税初年度から課税対象 |

資本金設定の具体的な考え方

運転資金の3~6ヶ月分を目安に設定するのが一般的です。

ただし、以下の要因も考慮する必要があります。

- 取引先からの入金サイクル

- 初期投資に必要な設備費用

- 従業員の人件費

- 事務所賃料や光熱費

- 許認可業種の最低資本金要件

よくある資本金設定の失敗例

- 1円資本金による信用失墜

- 999万円で消費税を意識しすぎた結果、運転資金不足

- 見栄で高額設定し、登録免許税負担増

- 許認可要件を確認せず、後から資本金増資が必要

ステップ5 設立手続きの全体像を把握する(自力で行う vs 専門家に依頼)

会社設立手続きは、自分で行う方法と専門家に依頼する方法があります。

それぞれの特徴とコストを理解して、最適な選択を行いましょう。

設立手続きの主な流れ

- 会社の基本事項決定(商号、事業目的、本店所在地等)

- 定款の作成と認証(株式会社の場合)

- 資本金の払込み

- 登記申請書類の作成

- 法務局への設立登記申請

- 税務署等への各種届出

自力設立と専門家依頼の比較

| 項目 | 自力で設立 | 司法書士に依頼 | 税理士に依頼 |

|---|---|---|---|

| 費用(株式会社) | 約25万円 | 約35万円~45万円 | 約30万円~40万円 |

| 所要時間 | 2~4週間 | 1~2週間 | 1~2週間 |

| 手続きの確実性 | ミスのリスクあり | 高い | 中程度 |

| 設立後のフォロー | なし | 限定的 | 税務・経理まで対応 |

自力設立を選ぶべき場合

- 設立費用を最小限に抑えたい

- 会社法や登記手続きに詳しい

- 時間に余裕がある

- シンプルな事業形態である

専門家依頼を選ぶべき場合

- 早急に事業を開始したい

- 複雑な定款内容が必要

- 許認可申請も同時に行いたい

- 設立後の税務・経理サポートも必要

- 手続きミスによるリスクを避けたい

特に初回の会社設立の場合は、専門家のサポートを受けることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

設立費用だけでなく、長期的な視点で判断することが重要です。

とりあえず会社を作る前に専門家への無料相談も検討しよう

会社設立は一度実行すると後戻りが困難な重要な決断です。

前章で解説した7つの罠を回避し、本当にあなたにとって最適なタイミングで法人化を進めるためには、専門家の知見を活用することが賢明な選択となります。

多くの専門家が初回無料相談を実施しており、これらのサービスを上手に活用することで、設立後の後悔を防ぐことができます。

専門家への相談は決してコストではなく、将来の損失を回避するための投資と捉えることが重要です。

特に会社設立に関する判断は、税務、法務、経営戦略など多角的な視点が必要であり、素人判断では見落としがちなリスクを事前に把握できる大きなメリットがあります。

税理士に相談するメリットと費用相場

税理士は会社設立において最も頼りになる専門家の一つです。

法人化のタイミング、節税効果の試算、設立後の税務手続きまで、税務面から総合的なアドバイスを提供してくれます。

税理士に相談する主なメリット

個人事業主と法人の税負担を具体的に比較計算してもらえることが最大のメリットです。

あなたの現在の所得水準や将来の事業計画を基に、法人化による節税効果を数値で示してもらえるため、感覚的な判断ではなく客観的なデータに基づいた意思決定が可能になります。

また、役員報酬の適切な設定方法、社会保険料の負担額、消費税の取扱いなど、設立後に直面する税務上の課題についても事前に相談できます。

特に消費税については、資本金の額や売上高によって取扱いが大きく変わるため、専門家のアドバイスは非常に価値があります。

設立後の継続的なサポートについても相談でき、記帳代行から決算申告まで一貫したサービスを受けられる点も大きな安心材料となります。

費用相場と選び方のポイント

| サービス内容 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|

| 初回相談(60分程度) | 無料~10,000円 | 多くの税理士事務所で初回無料相談を実施 |

| 会社設立手続き代行 | 100,000円~200,000円 | 定款作成、登記手続き含む |

| 顧問契約(月額) | 20,000円~50,000円 | 売上規模や業務内容により変動 |

| 決算申告 | 150,000円~300,000円 | 年1回、会社規模により変動 |

税理士を選ぶ際は、会社設立に豊富な経験を持つ事務所を選ぶことが重要です。

また、設立後の継続的なサポートも考慮し、長期的な信頼関係を築ける相手かどうかも判断材料とすべきです。

司法書士や行政書士に相談するメリットと費用相場

司法書士と行政書士は、それぞれ異なる専門分野を持ちながら、会社設立において重要な役割を果たします。

特に手続き面でのサポートに強みを持っており、スムーズな会社設立を実現するための心強いパートナーとなります。

司法書士に相談するメリット

司法書士は法人登記の専門家として、会社設立登記において最も確実かつ迅速な手続きを提供してくれます。

登記手続きは法務局への正確な書類提出が求められ、一つのミスが設立の遅延につながる可能性があるため、専門家への依頼は非常に有効です。

定款の作成においても、将来の事業展開を見据えた事業目的の設定や、株式の種類、取締役の構成など、法的な観点から適切なアドバイスを受けることができます。

特に複雑な株主構成を予定している場合や、将来的な資金調達を考慮した定款設計が必要な場合には、司法書士の専門知識が重要になります。

また、電子定款の作成により印紙税4万円の節約が可能な点も大きなメリットです。

個人で紙の定款を作成する場合、4万円の印紙税が必要ですが、司法書士による電子定款であればこの費用を削減できます。

行政書士に相談するメリット

行政書士は定款作成の専門家として、会社設立の初期段階でのサポートに強みを持ちます。事業計画に基づいた適切な定款設計を行い、将来のトラブルを未然に防ぐためのアドバイスを提供してくれます。

許認可が必要な業種の場合、行政書士は設立後の許認可申請についても相談に乗ってくれます。

建設業、運送業、介護事業など、特別な許可や届出が必要な事業を予定している場合、設立時から許認可要件を満たす定款設計が重要になります。

費用面でも司法書士と比較して割安なケースが多く、コストを抑えながら専門的なサポートを受けたい場合に適しています。

費用相場と依頼時の注意点

| 専門家 | サービス内容 | 費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 司法書士 | 初回相談 | 無料~5,000円 | 登記手続きの専門家 |

| 定款作成 | 50,000円~80,000円 | 電子定款対応で印紙税節約 | |

| 設立登記一式 | 150,000円~250,000円 | 法務局への登記申請まで対応 | |

| 行政書士 | 初回相談 | 無料~3,000円 | 定款作成・許認可の専門家 |

| 定款作成のみ | 30,000円~60,000円 | 比較的低コスト | |

| 許認可申請 | 50,000円~200,000円 | 業種により費用変動大 |

専門家を選ぶ際は、単純に費用の安さだけで判断せず、あなたの事業内容に精通した専門家を選ぶことが重要です。

また、設立後のサポート体制についても事前に確認し、長期的な関係性を築ける相手かどうかを検討しましょう。

多くの専門家事務所では初回無料相談を実施しているため、複数の事務所に相談してから最終的な依頼先を決めることも可能です。

この段階では費用をかけずに、あなたにとって最適なパートナーを見つけることができるのです。

まとめ

「とりあえず会社を作る」という軽い気持ちでの法人設立は、年間約10万円の維持費用、複雑な経理処理、社会保険の強制加入など、想像以上の負担とリスクを伴います。

安易な設立は後悔の原因となるため、まず事業計画を明確にし、個人事業主との比較検討を行うことが重要です。

法人化のタイミングは年収800万円程度が一つの目安となりますが、業種や状況により異なります。

不安な場合は税理士などの専門家に相談し、慎重に判断することで失敗を避けることができるでしょう。